【実施概要】

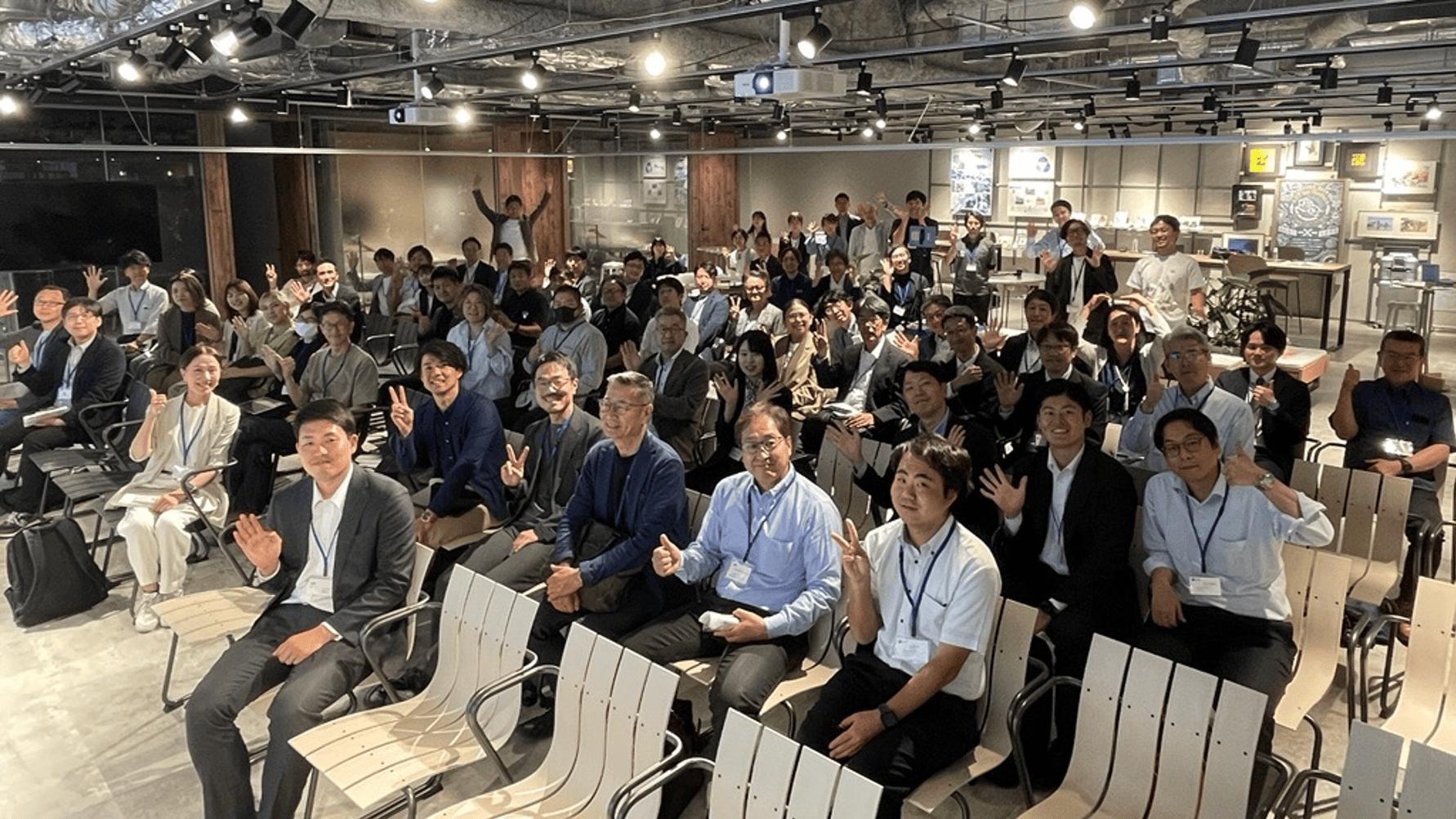

●日時:2025年9月12日(金)13:30~17:00

●開催場所:LMJ東京研修センター

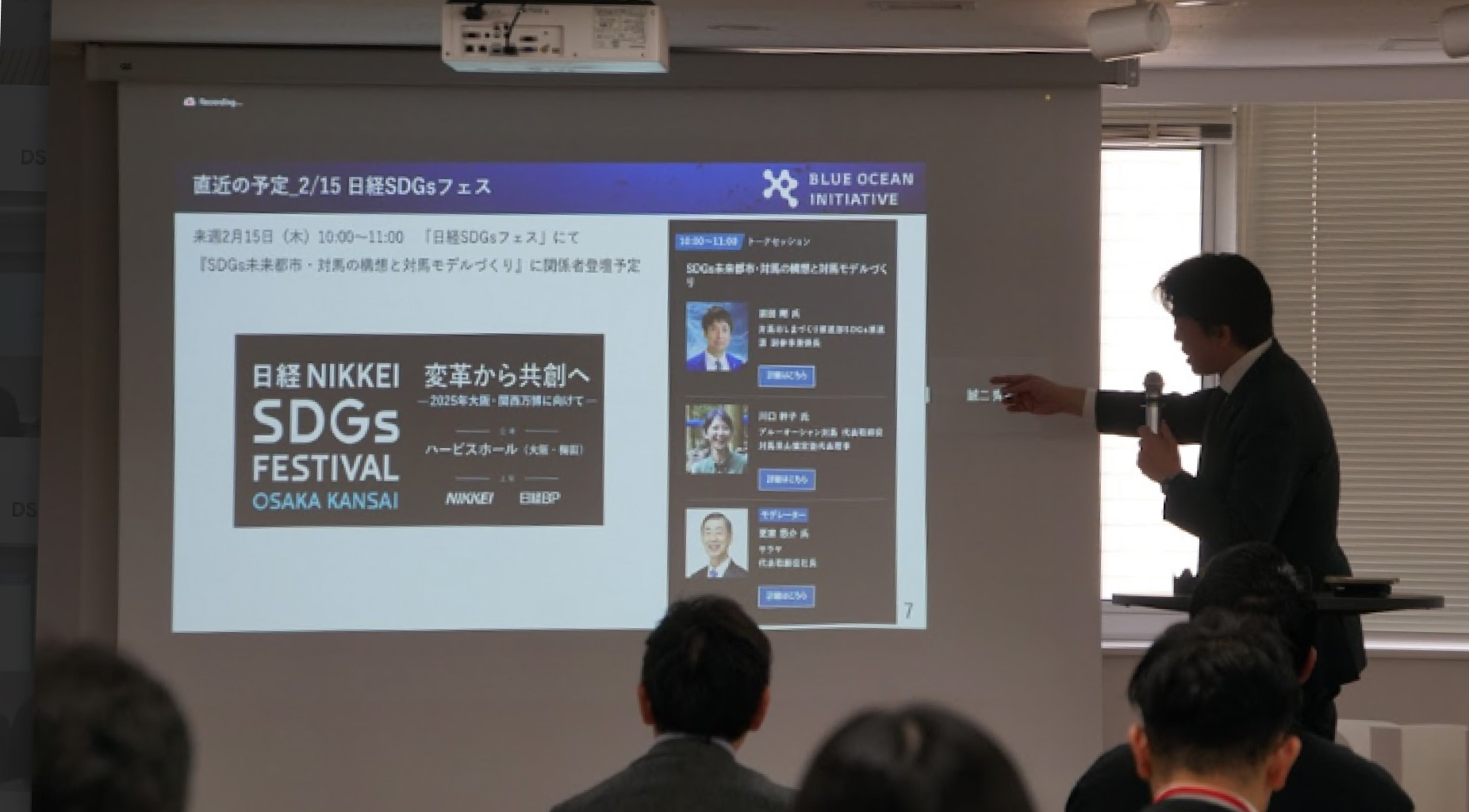

●アジェンダ:挨拶/ご報告・新規会員紹介/ゲスト講演(自治体大会)/大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」イベント登壇 各分科会PR/交流会

●参加人数:会場参加者約85名 オンライン参加者約35名 計約120名

【ゲスト講演(自治体大会+企業講演)】

大阪府/佐賀県/和歌山市/兵庫県/対馬市/唐津市/株式会社エイトノット

コミュニティミーティングレポート

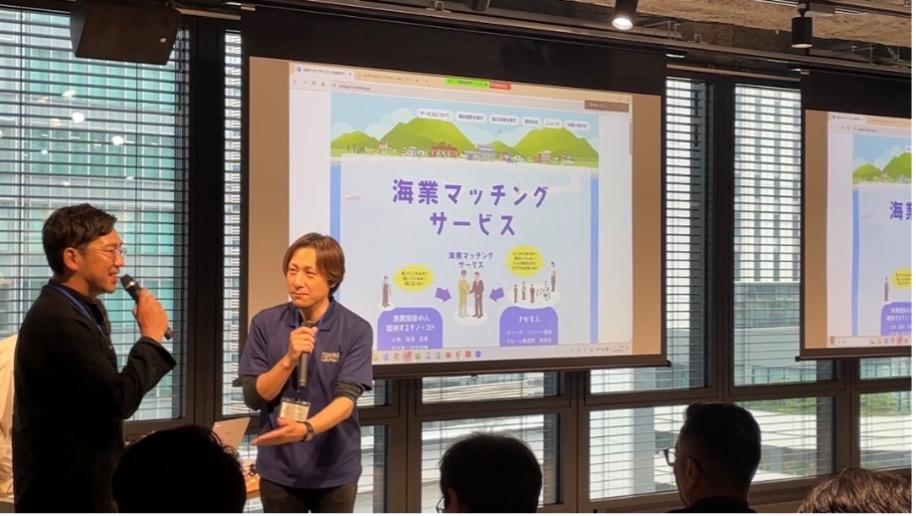

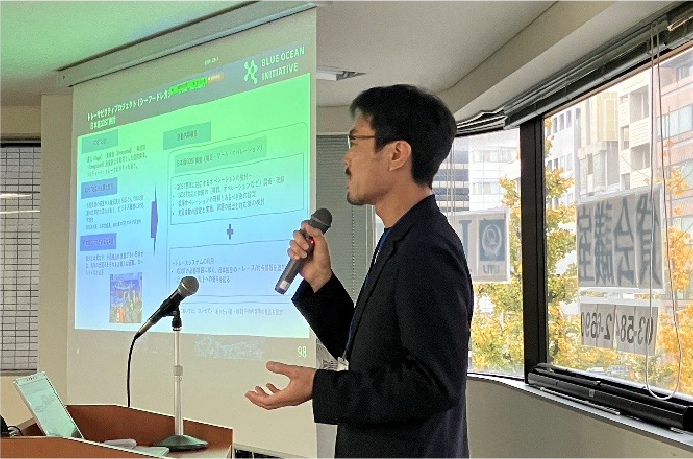

ゲスト講演

自治体パートナー6団体および株式会社エイトノット様より、それぞれの地域や技術を活かした海洋課題解決の取り組みが紹介されました。多様なフィールドと技術を結びつけて自治体と企業が共創する未来像が示され、自治体と企業の連携きっかけや技術導入の課題など、さまざまな視点から質問や意見が出されました。

講演

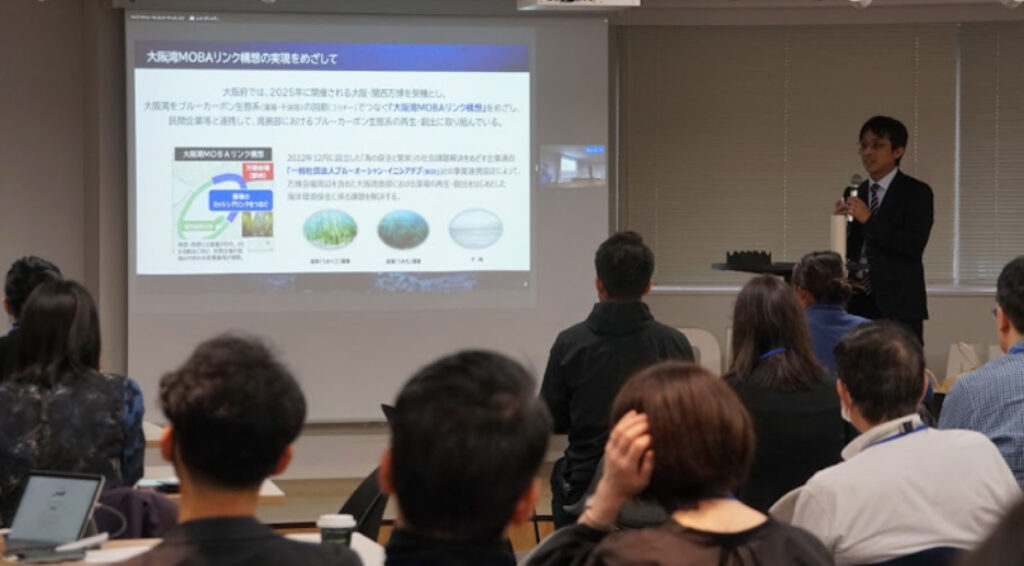

大阪府

大阪湾ブルーカーボンMOBAリンク構想を推進し、官民約80団体と藻場創出や干潟保全に取り組む。

同時に「大阪ごみプロジェクト」として生活由来ごみ削減に向けた啓発・回収活動を展開。

2026年「全国豊かな海づくり大会」に向けた取組を強化中。

兵庫県

県民総参加型の「豊かな海づくり県民会議」を設立し、会員数は200近くに拡大。

アマモ再生のためのガイドブックを公開し、ブルーカーボンの普及・クレジット化を推進。

企業版ふるさと納税を通じた支援も呼びかけている。

唐津市(佐賀県)

唐津市版の地域循環共生圏、環境・社会・経済の同時解決を目指すまちづくりを推進。

東北大学と連携し、ブルーカーボン創出や環境DNA測定など科学的な取り組みを強化。

地元漁業者と協働し、自然共生サイト認定を目指す活動を展開している。

和歌山市(和歌山県)

ごみが漂着しやすい地形的特性。和歌山市全体を「流出抑止の都市モデル」として再構築したい。

IoTごみセンサーや河川ブロック対策など都市全体で流出防止に挑戦。

無人島・友ヶ島を教育・観光・技術実証の拠点とする「友が島EcoHub構想」を目指す。

佐賀県

唐津市に「世界海洋プラスチックプランニングセンター(通称プラプラ)」を建設中。

ごみ拾い・分別・再生体験を組み合わせた教育・研究拠点として2026年夏オープン予定。

国際発信の場としても機能させ、企業・研究者の実証活用を呼びかけている。

対馬市(長崎県)

Blue Ocean Initiativeと包括連携協定を結び、2050年「世界最先端のサステナブルアイランド」を目指す。

廃校を活用した「ブルーイノベーションセンター」構想を進め、産官学民が交流する拠点づくりを検討。

豊かな漁業資源を抱えつつ、水温上昇やごみ漂着などの危機に直面しており、課題解決の社会実験を展開予定。

エイトノット

小型船舶向け自律航行プラットフォーム「AI CAPTAIN」を開発し、既存船への後付けで自律航行を実現。

自治体と連携し、離島航路の持続可能化の取組、安全性向上の実証を進めている。

将来的にはごみ回収や調査支援など、海洋課題解決への応用も視野に入れる。

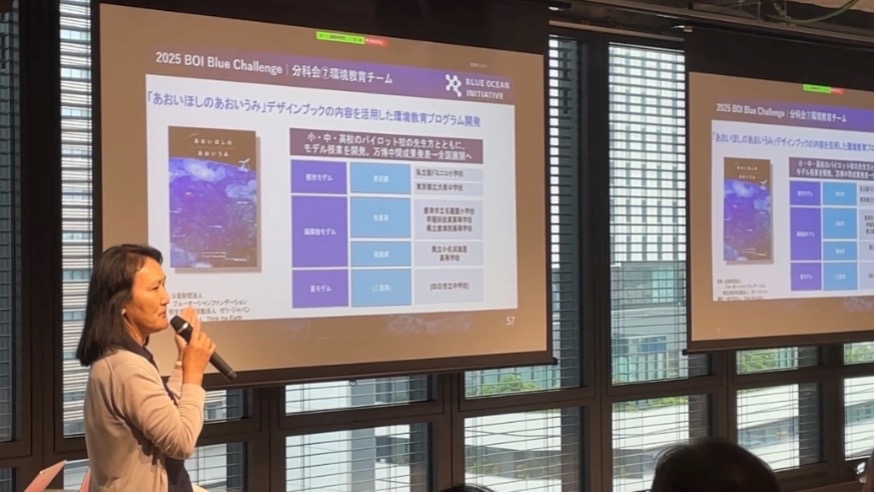

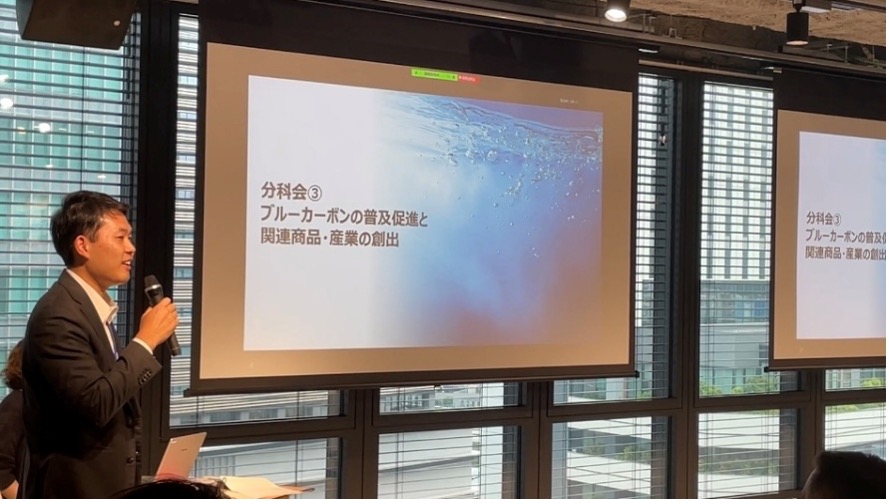

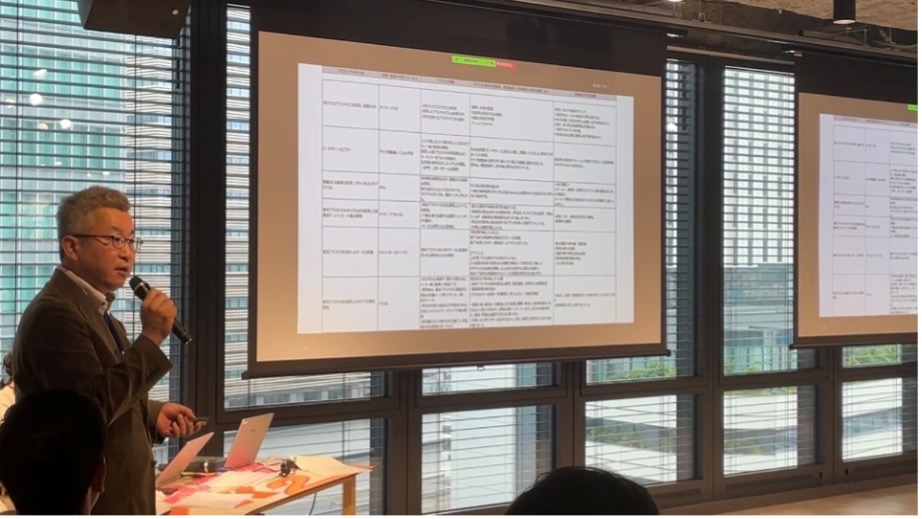

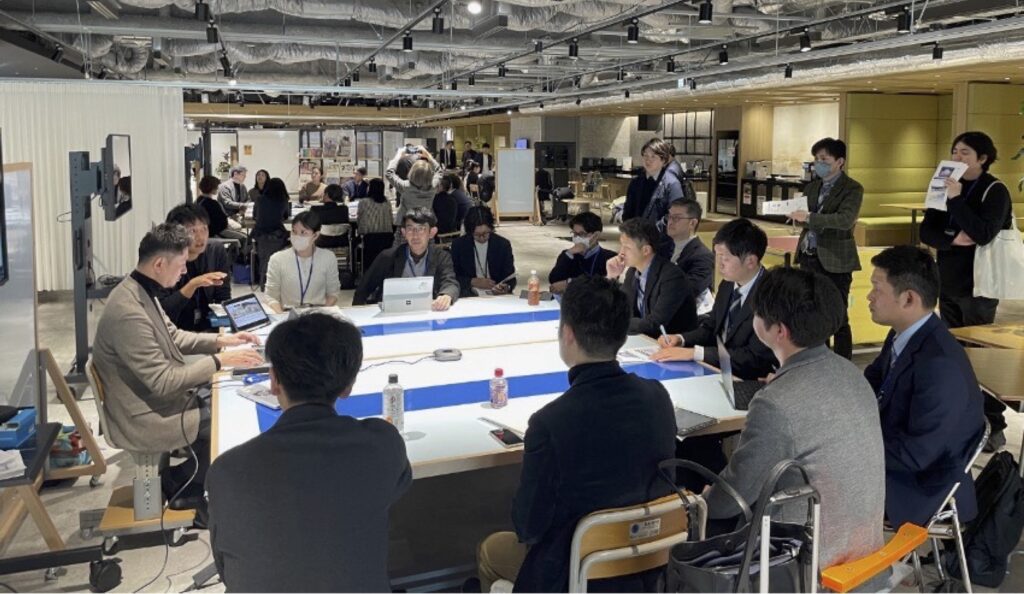

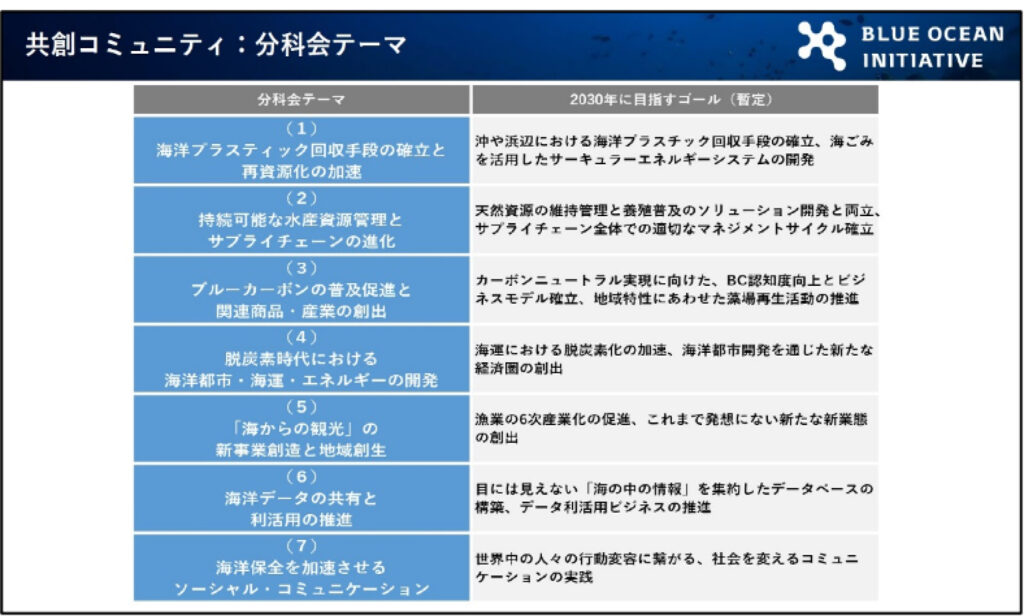

分科会ミーティング・交流会

その後、大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」イベント登壇に向け、各分科会から登壇内容を紹介。終了後には各分科会での意見交換・交流会を行いました。共創アクション・自社の取組状況の情報交換など、各社の活動をより良いものとし、共創をさらに広げるためのヒントを得る場となりました。

最後に

第14回となる今回は、オフライン・オンライン合わせて約120名近くの方にご参加いただく、大規模な実施となりました。

ゲストスピーチについては、自治体フィールドと企業の連携に向けた双方の課題が見え、将来への期待感が高まる貴重な内容だったとの声が多く聞かれました。

また分科会・交流会では、共創アクション・各社の取組への理解が深まるとともに、新しい会員様同士の出会い・意見交換の場としても有意義な会になりました。

BOIコミュニティへの参加にご興味、ご関心をお持ちの企業/団体様がいらっしゃいましたら、是非BOI事務局までご連絡いただけますと幸いです。

info@blueocean-initiative.or.jp

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

最近のコメント